当前位置: |

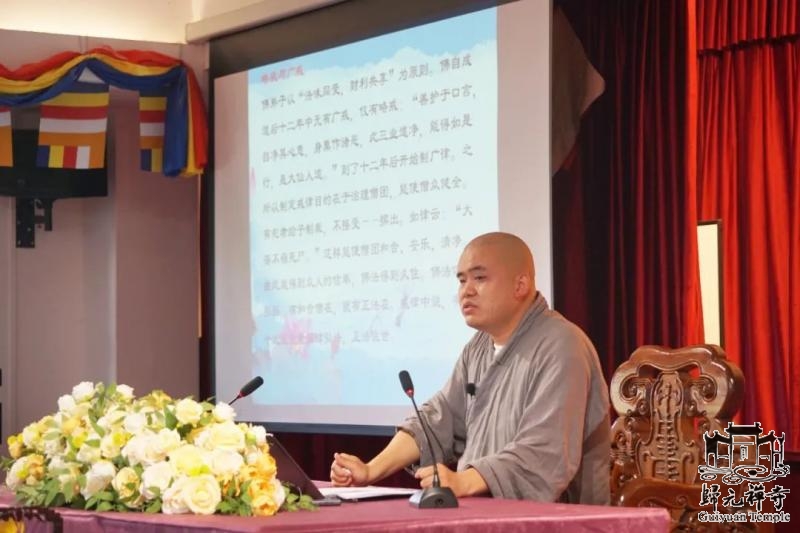

6月14日上午9时30分,弘文法师在“归元讲堂”开示《佛教基础知识》第十四讲。

本期讲堂,弘文法师首先继续围绕“僧”展开讲解。

“出家众与在家众”。出家僧众有五:比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼、式叉摩尼。在家有二众,称为白衣,即:优婆塞、优婆夷。合为七众弟子,成为整个佛教的信徒。

“略戒与广戒”。佛弟子以“法味同受,财利共享”为原则。佛自成道后十二年中无有广戒,仅有略戒:“善护于口言,自净其心意,身莫作诸恶,此三业道净,能得此是行,是大仙人道”。略戒中“善护于口言”,护是保护我们的嘴巴,注意言辞,要学会讲善语、柔软语、真实语、不妄语。“自净其心意”,“意”就是我们内心要清净、自净,自律我们的心,心不要做恶意。“身莫作诸恶”,就是我们的身体不能作恶的,身杀、盗、淫是不可以的,莫作诸恶,就是断恶修善的。“此三业道净”,也就是身口意,三业要清净。“能得如是行”,这种行动我们能够做得到。这种是:“是大仙人道”,这个大仙就是佛,所以这个就是佛修的道。“人乘即佛乘”,身口意如果做到了,那你离佛就很近了。

到了十二年后开始制广律。之所以制定戒律的目的在于治理僧团,能使僧众健全。有犯者给予制裁,不接受――摈出。如律云:“大海不宿死尸”。这样能使僧团和合、安乐、清净。由此能得到众人的信奉,佛法得到久住。佛法依僧弘扬,有和合僧在,就有正法在。戒律中说,有五个比丘住世弘律弘法,正法住世。

紧接着,弘文法师讲解了三宝的含义。

“六譬”。《宝性论》以世间珍宝的六种譬喻来说明佛法僧称为宝的意义:"希有、离尘、势力、庄严、最胜、不改。"《心地观经•报恩品》以坚牢、无垢、与乐、难遇、能破、威德、满愿、庄严、最妙、不变十义说明佛法僧得名为宝的意义。

《宝性论》三宝六义:

一、希有:如世间金玉等,世间难得,三宝亦尔,百千万劫众生难遇。

二、离尘:如世间金玉,体性明净,三宝亦尔,离染无垢,所以明净。

三、势力:如世金玉,有威德势力,三宝亦尔,见道力用神通威力。

四、庄严:如世金玉,庄严世间,三宝亦尔,定慧庄严出世法故。

五、最胜:如世金玉,于世最上,三宝亦尔,修出世道最尊最上。

六、不改:如世金玉,不可改易,在烈火中百炼不会变轻,久埋于地下不会生锈,三宝也是这样,以自性三宝为例,虽然凡夫众生,久在烦恼的烈火之中,但是自性的三宝从来没有减少过,虽然自性的三宝被无明的淤泥所掩蔽,但是并没有真正的被污染。三宝不会随着世间法而改变,也不会因为众生有烦恼而变异。

因为三宝具有以上六种含义,所以称之为宝。

“十义”。《心地观经·报思品》以坚牢、无垢、与乐、难遇、能破、威德、满愿、庄严、最妙、不变十义说明佛法僧得名为宝的意义。佛法僧三宝为组成佛教之三要素,佛陀为教主,佛法为教法,僧众为教徒。

《瑜伽师地论》中举出佛法僧三者有六义之别:

(1)相之别:佛为自然觉悟之相,法为觉悟之果相,僧为随他所教的正修行之相。

(2)业之别:佛为转正教之业,法为舍除烦恼苦的所缘境之业,僧为勇猛增长之业。

(3)信解之别:对于佛宝,应有亲近承事之信解;对于法宝,应有希求证得之信解;对于僧宝,应有和合同一、法性共住之信解。

(4)修行之别:对于佛宝,应修供养承事之正行;对于法宝,应修瑜伽方便之正行;对于僧宝,应修共受财法之正行。

(5)随念之别:应各以余相随念佛宝、法宝、僧宝。

(6)生福之别:于佛宝依一有情而生最胜之福,于法宝即依此法而生最胜之福,于僧宝则依众多有情而生最胜之福。

整场讲座深入浅出,引经据典,贴近生活,引人向善,在场听众法喜充满,感恩法师慈悲开示。

鄂公网安备 42010502000188号

鄂公网安备 42010502000188号